Novena entrega

3

Mi hermana Eleanor fue, con mucho, la más inteligente y mejor dotada de las tres. Ella heredó el amor por el conocimiento que siempre tuvo nuestro padre, y el hecho de querer ser siempre una mujer independiente le permitió conseguir logros que a Jennychen y a mí nos fueron ajenos. Sus apodos, aparte del conocido “Tussy”, fueron "Quo-quo" y "el Enano Alberich". Tenía los ojos color castaño oscuro, el cabello negro azabache y la nariz gruesa de mi padre, y fue la favorita de mi madre. Nunca fue lo que se suele llamar très jolie, pero su alegría y su fuerza de carácter resultaban realmente atractivas. Fue la única de las tres que hablaba y leía alemán con soltura. Haber nacido nueve años antes que ella —1846 y 1855— me permitió observar sus progresos en todos los ámbitos, y he de decir que siempre fue una niña sobresaliente, si bien es cierto que, durante los años en que ella se crio, no tuvo que sufrir las penurias que sí pasamos las dos hermanas mayores, especialmente el tiempo que vivimos en aquel pequeño apartamento del Soho donde murieron tres de nuestros hermanos, donde mi madre permanecía más días encamada que levantada, y donde mon père tenía que trabajar sobre una mesa carcomida, siempre que se lo permitían sus fuerzas, muy mermadas por la mala alimentación, el excesivo consumo de tabaco y el insomnio crónico, y cuando no se retorcía por los dolores causados por sus llagas, sus cólicos o sus hemorroides.

Mi padre fue excesivamente sobreprotector con Eleanor; por eso tuvo ese débil carácter, y por eso mismo necesitaba una figura paterna que la protegiese, aunque fuera el malvado de Aveling, la causa de todos sus males en sus últimos años de vida y el culpable de su suicidio.

---------------------

Mi hermana Jennychen, conocida por la familia por Emperador de China, Quiqui y Di, tenía los ojos negros y el cabello color azabache, también como mi padre. Físicamente era la más parecida a Möhme, y de ella heredó no sólo el nombre, sino saber aguantar el sufrimiento, ya que tuvo un matrimonio difícil con el inepto de Charles Longuet, que tanto la hizo sufrir y tan poco la ayudó a llevar la casa. Mi padre no pudo oponer ningún reparo a la relación, ya que él siempre se comportó correctamente y Jenny ya tenía veintiocho años. Pero, igual que mi marido, Paul, Longuet era proudoniano. El pobre Moro tuvo que soportar declararse socialista científico y tener dos hijas casadas con dos socialistas utópicos. Imagino que este hecho le haría recordar sus viejas batallas dialécticas de juventud contra Proudhon y su Miseria de la filosofía, que escribió en contra de la obra Filosofía de la miseria, de aquél.

Antes de conocer a Longuet, con veinticuatro años, Jennychen se puso a trabajar de profesora de idiomas para ayudar económicamente a su padre, ante lo cual el Moro se preocupó porque temía que trabajar todo el día perjudicara su frágil salud.

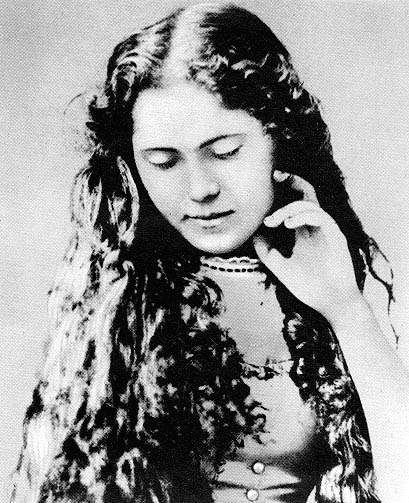

Jenny y Laura, la hija mayor y la hija mediana de Karl Marx

Jennychen y Charles se conocieron cuando él huyó a Londres huyendo de la represión contra los comuneros de París, se casaron en 1872. Se mudaron a Oxford, donde Longuet intentó establecerse como profesor, pero no lo consiguió. Volvieron a Londres para conseguir trabajo, y en 1874 consiguieron trabajos como profesores. Entre los dos podían ganarse la vida pasando el día dando clase, ya que tenían que complementar sus trabajos con clases particulares.

Longuet era también bastante delicado de salud, y lo único que supo hacer bien fue dejar a Jennychen embarazada de seis hijos en ocho años, a los que ni siquiera supo criar, razón por la que dos murieron muy pronto y los otros cuatro —una vez fallecida ella— no están recibiendo la educación que necesitan. Para colmo de males, en 1877 Longuet sufrió un brote de fiebre tifoidea que le dejó con un carácter irascible, casi histérico.

Con razón mi madre dudaba de que Longuet pudiera hacerla feliz, a ella, siempre tan frágil de salud. ¡Qué dolores tan terribles tuvo que sufrir la pobre Jennychen durante sus últimos años de vida! Dado que me duele hablar de ella, prefiero recordar el bello obituario que le dedicó el General.

Jenny Longuet, nacida Marx

Jenny, la hija mayor de Karl Marx, ha muerto en Argenteuil, cerca de París, el 11 de enero. Hace ocho años se casó con Charles Longuet, antiguo miembro de la Comuna de París y actual co-director de Justice.

Jenny Marx nació el 1 de mayo de 1844, creció en medio del movimiento proletario internacional y en estrecho contacto con él. A pesar de cierta reticencia que se debía a su timidez, cuando era necesario mostraba una presencia de ánimo y una energía que muchos hombres envidiarían.

Cuando la prensa irlandesa reveló el infame trato que los fenianos juzgados en 1866 y posteriormente tuvieron que sufrir en la cárcel, y los periódicos ingleses ignoraron obstinadamente las atrocidades; y cuando el gobierno de Gladstone, a pesar de las promesas realizadas durante la campaña electoral, rechazó amnistiarlos e incluso mejorar sus condiciones, Jenny Marx encontró un medio para que el piadoso señor Gladstone tomara medidas inmediatamente. Escribió dos artículos para el periódico Marsellesa, de Rochefort, describiendo vívidamente cómo se trata a los prisioneros políticos en la Inglaterra libre. Esto surtió efecto. La divulgación en un gran periódico parisino fue irresistible. Unas semanas después, O’Donovan Rosa y la mayoría de los otros estaban libres y de camino a América.

En verano de 1871, Jenny, junto con su hermana menor, visitaron a su cuñado, Lafargue, en Bordeaux. Lafargue, su mujer, su hijo enfermo y las dos chicas se trasladaron de allí a Bagneres de Luchon, un balneario de los Pirineos. Una mañana temprano, un caballero se presentó ante Lafargue y le dijo: “Soy oficial de policía, pero republicano; hemos recibido una orden de arresto contra usted; se sabe que usted estuvo a cargo de la comunicaciones entre Bordeaux y la Comuna de París. Tiene usted una hora para cruzar la frontera”.

Lafargue, con su mujer y su hijo, lograron pasar la frontera y entrar en España, por lo que la policía se vengó arrestando a las dos chicas. Jenny tenía en su bolsillo una carta de Gustave Flourens, el líder de la Comuna que fue asesinado cerca de París; si se descubría la carta, las dos hermanas tenían asegurado el viaje a Nueva Caledonia. Cuando se encontró un momento sola en la oficina de policía, Jenny abrió un polvoriento y viejo libro de cuentas, metió dentro la carta y volvió a cerrar el libro. Tal vez la carta siga aún allí. Cuando las dos chicas fueron llevadas a la oficina, el prefecto, el conde de Keratry, un bonapartista bien conocido, las interrogó. Pero la astucia del antiguo diplomático y la brutalidad del antiguo oficial de caballería sirvieron de poco al enfrentarse a la tranquila prudencia de Jenny. Salió de la sala en un ataque de ira por “la energía que parece propia de las mujeres de esta familia”. Después de enviar varios mensajes a París y de recibir otros tantos, finalmente tuvo que liberar a las dos chicas, que habían sido tratadas de manera realmente prusiana durante su detención.

Estos dos incidentes son característicos de Jenny. El proletariado con ella ha perdido una valiente luchadora. Pero su padre, que se encuentra de luto, tiene al menos la consolación de que cientos de miles de trabajadores de Europa y América comparten su dolor.

------------------------

En cuanto a mí, nací el 26 de septiembre de 1845 en Bruselas, cuando mi padre se encontraba en esa ciudad conspirando contra las monarquías europeas. Mi familia y mis amistades más cercanas, en lugar de llamarme por mi nombre, Laura, me conocieron por los apodos de "Hotentote" y "Kakadou". Tengo los ojos verdes y el cabello de color castaño claro, siempre me han dicho que soy bonita, y en cuanto al temperamento fui la más callada de las tres hermanas; incluso en algunos momentos tuve lo que podemos llamar ataques de melancolía. Siempre fui la más hogareña y la menos propensa a meterme en política, así que supongo que estaba predestinada a casarme. De hecho, aunque Jenny era mayor que yo, me casé antes. Tuve un pretendiente llamado Charles Manning, que tenía bastante dinero y parecía un hombre honesto. Me pidió que entabláramos relación en numerosas ocasiones, pero yo simplemente no sentía nada por él, a pesar de que su hermana era una buena amiga mía.

Laura Marx

Conocí a Paul en 1866, con 20 años, y año y medio después me casé con él, no sin que antes mi padre mostrara su preocupación y le pidiera que demostrase que podía mantener sin problemas al matrimonio. Paul había comenzado a estudiar medicina en París, pero sus ideas revolucionarios habían provocado su expulsión. Por eso se trasladó a Londres, con la idea de acabar allí la carrera. Como buen revolucionario, empezó a visitar a mi padre, para presentarle sus respetos, pero pronto el objeto de su admiración fui yo, no el Moro. Reconozco que al principio me mostré un poco fría con él, pero así era mi carácter. Él, en cambio, no dejaba de cortejarme y llegaba a manifestarme su fogosidad antillana, que en aquel momento me incomodaba. Paul tenía sangre francesa, judía, india caribeña y negra, a partes iguales, y aunque de tez morena y cabellos ondulados, tenía todo el aspecto de un joven francés de buena familia. Su interés por mí fue pronto evidente, y el Moro se preocupó como todo padre lo hace por el bien de su petite fille y por el del futuro matrimonio. Así que, además de rogarle que fuera menos ardiente, escribió a su padre, para que le informara de la situación de la familia.

De: Karl Marx

A: Paul Lafargue

13 de agosto de 1866

Me va a permitir usted hacerle las siguientes observaciones:

1. Si quiere proseguir sus relaciones con mi hija, tendrá que reconsiderar su modo de “hacer la corte”. Usted sabe que no hay compromiso definitivo, que todo es provisional; incluso si ella fuera su prometida en toda regla, no debería olvidar que se trata de un asunto a largo plazo. La intimidad excesiva está, por ello, fuera de lugar, si se tiene en cuenta que los novios tendrán que habitar la misma ciudad durante un período necesariamente prolongado de rudas pruebas y de purgatorio (...) A mi juicio, el amor verdadero se manifiesta en la reserva, la modestia e incluso la timidez del amante ante su idolatrada, y no en la libertad de la pasión y las manifestaciones de una familiaridad precoz. Si usted defiende su temperamento criollo, es mi deber interponer mi razón entre ese temperamento y mi hija. Si en su presencia es usted incapaz de amarla de un modo conforme a la latitud de Londres, tendrá que resignarse a quererla a distancia. Estoy seguro de que entiende lo que le quiero decir.

2. Antes de establecer definitivamente sus relaciones con Laura, necesito serias explicaciones sobre su posición económica. Mi hija supone que estoy al corriente de sus asuntos, pero se equivoca. No he sacado a relucir hasta ahora esta cuestión porque, a mi juicio, la iniciativa debería haber provenido de usted. Usted sabe que he sacrificado toda mi fortuna en las luchas revolucionarias. No lo siento, sin embargo. Si tuviera que recomenzar mi vida, obraría de la misma forma (...) Pero, en lo que esté en mis manos, quiero salvar a mi hija de los escollos con los que se ha encontrado su madre (…) En lo que respecta a su posición en general, sé que usted aún es estudiante, que su carrera en Francia ha quedado más o menos arruinada por cierto incidente, que aún no domina el idioma, algo indispensable para su aclimatación en Londres, y que su futuro es, como mucho, enteramente problemático (…) Respecto a su familia, no sé nada.

3. Para evitar toda mala interpretación de mi carta, le puedo asegurar que si usted desea contraer matrimonio en las circunstancias actuales, eso no sucedería. Mi hija no consentiría (…)

4. Me gustaría que esta carta fuera un asunto privado entre nosotros dos. Espero su respuesta.

Suyo, Karl Marx

Paul Lafargue

Posteriormente, Paul dejó testimonio escrito sobre esos primeros contactos con mi padre. Nunca guardó ningún resentimiento contra él; al contrario, su admiración por él fue constante. Mon cher mari puede tener defectos, como todo el mundo, pero nunca ha tenido malos sentimientos hacia nadie.

Fue en febrero de 1865 cuando vi por vez primera a Karl Marx. La Internacional había sido fundada el 28 de septiembre de 1864, en la asamblea celebrada en St. Martin's Hall. Yo acudí desde París para llevarle noticias de los progresos que la joven asociación había logrado allí. El joven Tolain, hoy senador de la república burguesa y uno de sus delegados en la Conferencia de Berlín, me había provisto de una carta de recomendación.

Por aquel entonces tenía yo veinticuatro años, y toda mi vida recordaré la impresión que me causó aquella primera visita. Marx estaba enfermo y trabajaba en el primer volumen de El Capital, que no se publicó hasta dos años más tarde, en 1867, y que él temía no poder concluir. Le gustaba recibir gente joven, pues según decía, “tengo que ir formando hombres que después de mí prosigan la propaganda comunista” (…)

En aquel gabinete de trabajo de Maitland Park Road —donde desde todas las partes del mundo civilizado confluían los camaradas para consultar al maestro de la causa socialista— no se me apareció como el incansable e incomparable agitador socialista, sino como erudito. Aquel gabinete es histórico, y es preciso conocerlo para poder penetrar en la vida intelectual de Marx en su lado más íntimo. Estaba situado en el primer piso, y la amplia ventana que confería tanta luminosidad al cuarto, daba al parque. A ambos lados de la chimenea, y frente a la ventana, las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, y cargadas hasta el techo con manuscritos y paquetes de periódicos. Frente a la chimenea, y a un lado de la ventana, había dos mesas cubiertas de papeles, libros y diarios. En el centro de la habitación, donde la luz era más favorable, estaba la pequeña y sencilla mesa de trabajo (3 pies de largo por dos pies de ancho) y el sillón de madera. Entre el sillón y la estantería, frente a la ventana, había un sofá de cuero en el que se estiraba Marx de tiempo en tiempo para descansar. En la repisa todavía había más libros, y entre ellos cigarros, cerillas, cajitas de tabaco, pisapapeles, fotografías de sus hijas, de su esposa, de Wilhelm Wolff y de Friedrich Engels (…)

Marx no permitía que nadie ordenara, o más bien desordenara, sus libros y papeles. Por otra parte, el desorden reinante sólo era aparente: todo se encontraba en el sitio preciso que él deseaba, y sin tener que buscar, siempre cogía el libro o cuaderno que en aquel momento necesitaba. Incluso en medio de una conversación se interrumpía a menudo para demostrar con ayuda de un libro alguna cita o cifra que acababa de utilizar. Formaba una unidad con su gabinete de trabajo, cuyos libros y papeles le obedecían como sus propios miembros.

Para la colocación de sus libros no se guiaba por la simetría externa, y así podían verse mezclados los formatos en cuarto, en octavo y los folletos. No ordenaba los libros por su tamaño, sino según su contenido. Los libros no eran para él objetos de lujo, sino herramientas intelectuales: “Son mis esclavos y deben servirme según mi voluntad”. Maltrataba sus libros sin respetar el formato, la encuadernación, la belleza del papel o la impresión. Doblaba las esquinas, cubría los márgenes de trazos de lápiz y subrayaba las líneas. No hacía anotaciones en sus libros, pero en ocasiones no podía evitar un interrogante o una exclamación cuando algún autor se pasaba de la raya. El sistema de subrayados que utilizaba le permitía encontrar con la máxima rapidez los pasajes buscados en cualquier libro. Tenía la costumbre de volver a leer siempre de nuevo los pasajes señalados, incluso después de años, con el fin de retenerlos bien en su memoria, de extraordinaria agudeza y exactitud. Siguiendo el consejo de Hegel, entregó su memoria desde la juventud, aprendiendo de memoria versos en alguna lengua desconocida para él (…)

Descansaba yendo de un lado a otro en su gabinete; desde la puerta hasta la ventana la alfombra mostraba una franja completamente gastada, tan claramente delimitada como un sendero en un prado. De vez en cuando se estiraba en el sofá para leer alguna novela; en ocasiones leía dos o tres al mismo tiempo (…)

Marx leía todas las lenguas europeas y escribía tres: alemán, francés e inglés, para admiración de todos quienes conocían tales idiomas. Le gustaba repetir el lema: «Una lengua extranjera es un arma en la lucha por la vida.» Poseía un enorme talento para las lenguas, que heredaron también sus hijas. Contaba ya cincuenta años cuando se decidió a aprender también el ruso, y a pesar de que esa lengua no guarda relación etimológica próxima con ninguna de las lenguas antiguas y modernas que él conocía, al cabo de seis meses ya lo dominaba hasta el extremo de poder recrearse en la lectura de los poetas y novelistas rusos que más apreciaba: Pushkin, Gógol y Schedrín. La razón por la cual aprendió ruso era poder leer los documentos de las investigaciones oficiales, que el gobierno mantenía en secreto debido a sus terribles revelaciones; unos amigos devotos los habían conseguido para Marx, que a buen seguro es el único economista político de toda Europa Occidental que tiene conocimiento de ellos (…)

La biblioteca de Marx, que contenía más de mil volúmenes reunidos cuidadosamente en el curso de su larga vida de investigaciones, no le bastaba. Así, durante años fue un asiduo visitante del Museo Británico, cuyo catálogo apreciaba en mucho. Incluso sus enemigos se han visto obligados a reconocer su vasto y profundo saber, que no sólo poseía en su propio campo, la economía política, sino también en los campos de la historia, la filosofía y la literatura de todos los países.

Aunque siempre se retiraba a dormir a hora muy avanzada, ya se le podía ver levantado entre las ocho y las nueve de la mañana. Después de ingerir su café negro y leer los periódicos, acostumbraba a recluirse en su gabinete de trabajo, donde permanecía hasta las dos o las tres de la noche. Sólo interrumpía su trabajo para las comidas y para hacer un paseo a Hampstead Heath cuando el tiempo lo permitía. Durante el día dormía una o dos horas en su sofá. En su juventud tenía la costumbre de pasar noches enteras en vela, enfrascado en su trabajo. El trabajar se había convertido para Marx en una verdadera pasión, que le absorbía hasta el punto de olvidarse de comer. En no pocas ocasiones había que llamarle repetidamente antes de que acudiera al comedor, y apenas había ingerido el último bocado volvía a dirigirse a su gabinete de trabajo. Era persona muy poco dada a la comida e incluso sufría de falta de apetito, que intentaba combatir mediante el consumo de manjares muy salados, jamón, pescado ahumado, caviar y escabeches. Su estómago tenía que pagar por la enorme actividad de su cerebro. Marx sacrificaba todo su cuerpo en aras de su cerebro: la actividad mental constituía su máxima satisfacción (…)

Su cuerpo debió ser de fuerte constitución para poder hacer frente a esa forma de vida tan desacostumbrada y a esos trabajos intelectuales tan agotadores. Era efectivamente un hombre muy robusto: su estatura era superior al promedio, los hombros anchos, el pecho bien desarrollado, los miembros proporcionados, a pesar de que la columna vertebral era algo larga en comparación con las piernas, detalle que es bastante frecuente en la raza judía. Si en su juventud hubiera practicado intensamente la gimnasia, se habría convertido en un hombre de extraordinaria fortaleza. El único ejercicio físico que siempre practicaba era caminar; era capaz de charlar y fumar horas enteras mientras caminaba o subía colinas, sin denotar el menor cansancio. Puede afirmarse que en su gabinete trabajaba caminando; sólo tomaba asiento en cortos intervalos, con el objeto de poner por escrito lo que había concebido al pasearse. También le gustaba charlar mientras caminaba, parándose siempre que la discusión se avivaba o cobraba importancia (…)

El cerebro de Marx estaba repleto de una increíble cantidad de hechos históricos y científicos y de teorías filosóficas, y era capaz de hacer un uso apropiado de todos esos conocimientos y observaciones reunidos en largos trabajos intelectuales. Uno podía preguntarle en cualquier momento y sobre cualquier tema, y en todo momento daba la respuesta más completa que uno pudiera desear, acompañada siempre de reflexiones filosóficas de carácter general. Su cerebro semejaba un buque de guerra anclado en el puerto y con las máquinas a pleno vapor, dispuesto en todo momento a zarpar en cualquier dirección del pensamiento. El Capital nos revela a buen seguro un intelecto de sorprendente fuerza y altos conocimientos, pero ni para mí ni para ninguno de quienes conocíamos de cerca a Marx, El Capital u otra obra suya reflejaba toda la magnitud de su genio y saber. Estaba muy por encima de sus obras (…)

Era un padre dulce, cariñoso y considerado. Solía decir: «Los niños han de educar a los padres.» En las relaciones con sus hijas —que le amaban en grado sumo— jamás se impuso la menor sombra de autoridad paternal. Jamás les obligaba algo, sino que pedía lo deseado como si se tratara de un favor, o bien les proponía que dejaran de hacer aquello que pensaba prohibirles. Y a pesar de ello, a pocos padres se les ha hecho tanto caso como a él. Sus hijas le consideraban como a un amigo y le trataban como a un compañero. No le llamaban “padre”, sino “Moro”, apodo que había recibido por su tez morena y por su cabello y barba de ébano.

Pasaba horas enteras jugando con sus hijas, que todavía hoy recuerdan las batallas navales y el incendio de flotas enteras de barquitos de papel que Marx fabricaba para ellas, colocándolos luego en una enorme tinaja llena de agua y entregándolas a las llamas, para diversión general de las chiquillas. Los domingos sus hijas no le permitían que trabajara; ese día les pertenecía. Cuando hacía buen tiempo, toda la familia hacía largas excursiones por el campo, parando en sencillas fondas para refrescarse con cerveza de jengibre y comer pan con queso. Cuando sus hijas todavía eran pequeñas, les acortaba el camino contándoles cuentos fantásticos de hadas que parecían no querer acabar nunca, y que iba inventando a medida que caminaban y cuyos enredos iba complicando e incrementando según la longitud del camino, de modo que el interés de la narración hiciera olvidar a las chiquillas su cansancio (…)

Paul Lafargue

(Continuará)

![]()

Suscríbete a nuestro grupo de Facebook para estar

al corriente de las actualizaciones, cliqueando en "Me gusta"

Freddy Demuth, el hijo bastardo de Karl Marx